MotionEvent

根据面向对象思想,事件被封装成 MotionEvent 对象,以下是几个与手指触摸相关的常见事件:

- ACTION_DOWN : 手指初次触摸到屏幕时触发。

- ACTION_MOVE:手指在屏幕上滑动时触发,会触发多次。

- ACTION_UP:手指离开屏幕时触发。

- ACTION_CANCEL:事件被上层拦截时触发。

对于单指操作,一次触摸事件流程是这样的:

按下(ACTION_DOWN)–> 滑动(ACTION_MOVE)–> 离开(ACTION_UP)。如果只是简单的点击,则没有 ACTION_MOVE 事件产生。

事件分发、拦截与消费

与事件分发相关的三个重要方法:

- dispatchTouchEvent:事件分发机制中的核心,所有的事件调度都归它管。

- onInterceptTouchEvent:事件拦截。

- onTouchEvent:事件消费处理。

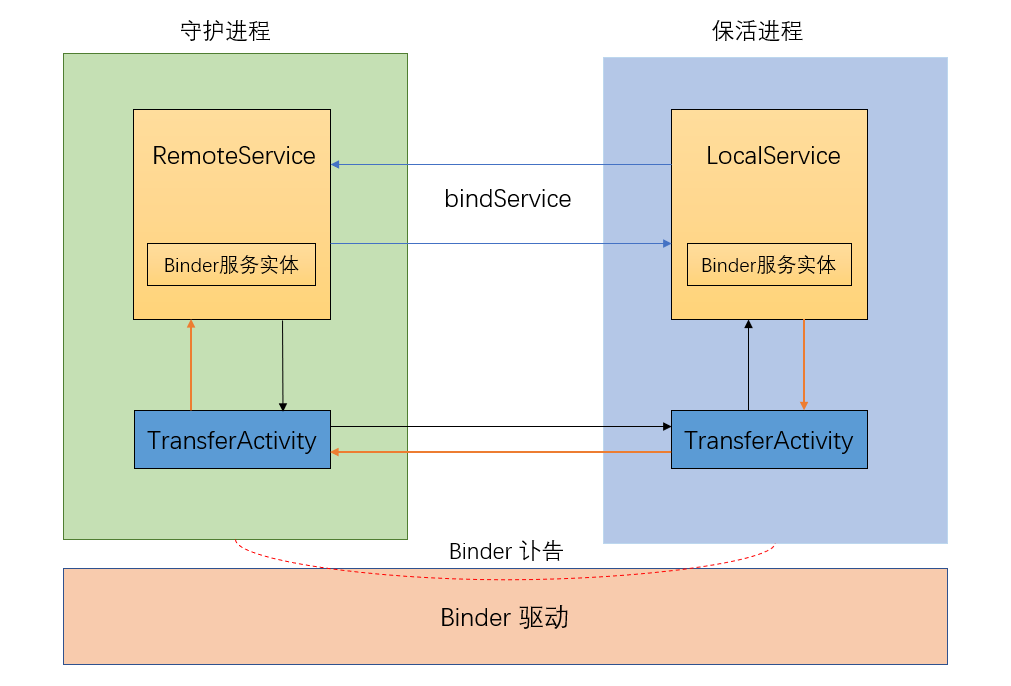

事件分发流程

事件分发流程示意图:

大致解释一下:

图中 ViewGroup 与 View 之间省略了若干层 ViewGroup。

触摸事件都是先交由 Activity 的 dispatchTouchEvent 方法(在此之间还有一系列的操作,在此省略了),再一层层往下分发。当中间的 ViewGroup 不进行拦截时,事件会分发给最底层的 View,由 View 的 onTouchEvent 方法进行处理,如果事件一直未被处理,最后会返回到 Activity 的 onTouchEvent。

图中 View/ViewGroup 的 onTouchEvent 返回 false,并不是直接调用上层的 onTouchEvent 方法。而是上层的 dispatchTouchEvent 方法接收到下层的 false 返回值时,再将事件分发给自己的 onTouchEvent 处理。

onInterceptTouchEvent 只存在于 ViewGroup 中。ViewGroup 是根据 onInterceptTouchEvent 的返回值来确定是调用子 View 的 dispatchTouchEvent 还是自身的 onTouchEvent, 并没有将调用交给 onInterceptTouchEvent。

源码分析

事件是从 Activity 开始分发,Activity 的 dispatchTouchEvent 是如何接受到触摸事件,还有一系列的前期工作,后面会单独写一篇文章总结。

Activity 对事件的分发流程

Activity.dispatchTouchEvent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| public boolean dispatchTouchEvent(MotionEvent ev) {

if (ev.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {

onUserInteraction();

}

if (getWindow().superDispatchTouchEvent(ev)) {

return true;

}

return onTouchEvent(ev);

}

|

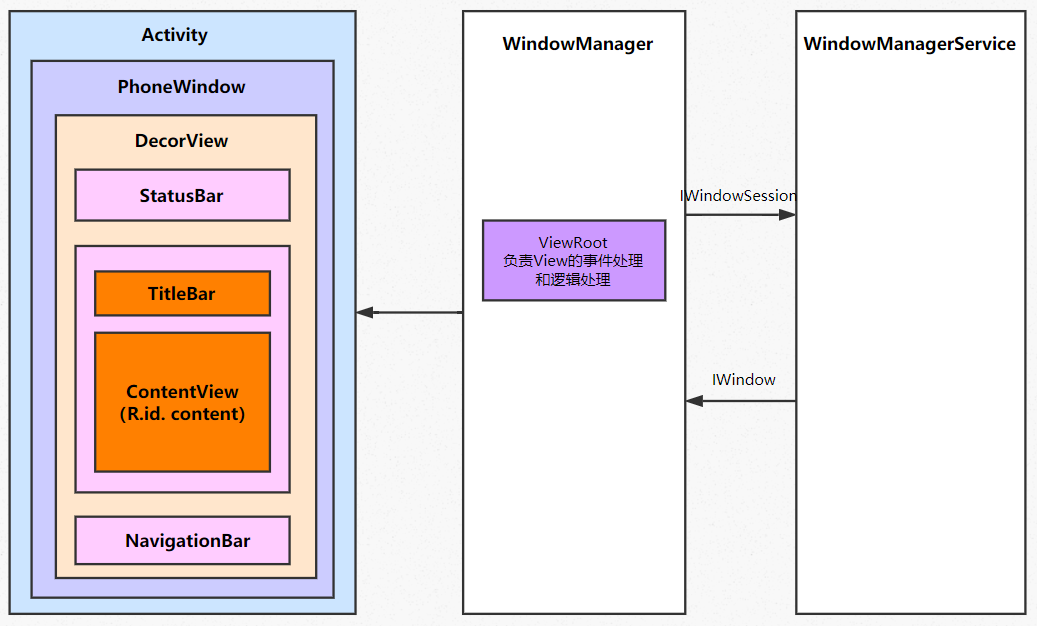

其中 getWindow 返回的是 Activity 的 mWindow 成员变量,而 Window 类是一个抽象类,唯一实现类是 PhoneWindow,所以该方法获取到的是 PhoneWindow 对象。

getWindow().superDispatchTouchEvent

1

2

3

| public boolean superDispatchTouchEvent(MotionEvent event) {

return mDecor.superDispatchTouchEvent(event);

}

|

可以看到,PhoneWindow 中直接将事件交给了 DecorView 处理,DecorView 的 superDispatchTouchEvent 方法如下。

1

2

3

| public boolean superDispatchTouchEvent(MotionEvent event) {

return super.dispatchTouchEvent(event);

}

|

DecorView 调用的是父类的 dispatchTouchEvent 方法,而 DecorView 的父类是 ViewGroup,所以接着会调用 ViewGroup.dispatchTouchEvent。

Activity.onTouchEvent

如果没有任何 View 处理事件,最后会交给 Activity 的 onTouchEvent 处理。

1

2

3

4

5

6

7

8

| public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {

if (mWindow.shouldCloseOnTouch(this, event)) {

finish();

return true;

}

return false;

}

|

ViewGroup 对事件的分发流程

ViewGroup.dispatchTouchEvent

ViewGroup 的 dispatchTouchEvent 方法内容较多,这里拆分为检测拦截、寻找子 View、分发事件。

1、 检测拦截

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

|

final boolean intercepted;

if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN

|| mFirstTouchTarget != null) {

final boolean disallowIntercept = (mGroupFlags & FLAG_DISALLOW_INTERCEPT) != 0;

if (!disallowIntercept) {

intercepted = onInterceptTouchEvent(ev);

ev.setAction(action);

} else {

intercepted = false;

}

} else {

intercepted = true;

}

|

这一段代码的目的是检测 ViewGroup 是否拦截事件。

mFirstTouchTarget 用来记录已经消费事件的子 View,目的是为了后续其他事件分发时直接将事件分发给 mFirstTouchTarget 指向的 View。

FLAG_DISALLOW_INTERCEPT 这个标志位可以影响到 ViewGroup 是否拦截事件,可以通过调用 requestDisallowInterceptTouchEvent 方法来设置,一般用于子 View 当中,禁止父 View 拦截事件,处理滑动冲突。但要注意,**requestDisallowInterceptTouchEvent 方法对 ACTION_DOWN 事件是无效的,为什么呢?因为 **ViewGroup 的 dispatchTouchEvent 方法每次接收到 ACTION_DOWN 事件时,都会初始化状态。代码如下:

1

2

3

4

5

6

7

|

if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN) {

cancelAndClearTouchTargets(ev);

resetTouchState();

}

|

2、寻找子 View

如果 ViewGroup 没有拦截事件,事件没有被取消,并且是 ACTION_DOWN 事件时,首先会去寻找可以接收事件的子 View。代码如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

|

if (!canceled && !intercepted) {

View childWithAccessibilityFocus = ev.isTargetAccessibilityFocus()

? findChildWithAccessibilityFocus() : null;

if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN

|| (split && actionMasked == MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN)

|| actionMasked == MotionEvent.ACTION_HOVER_MOVE) {

final int actionIndex = ev.getActionIndex();

final int idBitsToAssign = split ? 1 << ev.getPointerId(actionIndex)

: TouchTarget.ALL_POINTER_IDS;

removePointersFromTouchTargets(idBitsToAssign);

final int childrenCount = mChildrenCount;

if (newTouchTarget == null && childrenCount != 0) {

final float x = ev.getX(actionIndex);

final float y = ev.getY(actionIndex);

final ArrayList<View> preorderedList = buildTouchDispatchChildList();

final boolean customOrder = preorderedList == null

&& isChildrenDrawingOrderEnabled();

final View[] children = mChildren;

for (int i = childrenCount - 1; i >= 0; i--) {

final int childIndex = getAndVerifyPreorderedIndex(

childrenCount, i, customOrder);

final View child = getAndVerifyPreorderedView(

preorderedList, children, childIndex);

if (childWithAccessibilityFocus != null) {

if (childWithAccessibilityFocus != child) {

continue;

}

childWithAccessibilityFocus = null;

i = childrenCount - 1;

}

if (!canViewReceivePointerEvents(child)

|| !isTransformedTouchPointInView(x, y, child, null)) {

ev.setTargetAccessibilityFocus(false);

continue;

}

newTouchTarget = getTouchTarget(child);

if (newTouchTarget != null) {

newTouchTarget.pointerIdBits |= idBitsToAssign;

break;

}

resetCancelNextUpFlag(child);

if (dispatchTransformedTouchEvent(ev, false, child, idBitsToAssign)) {

mLastTouchDownTime = ev.getDownTime();

if (preorderedList != null) {

for (int j = 0; j < childrenCount; j++) {

if (children[childIndex] == mChildren[j]) {

mLastTouchDownIndex = j;

break;

}

}

} else {

mLastTouchDownIndex = childIndex;

}

mLastTouchDownX = ev.getX();

mLastTouchDownY = ev.getY();

newTouchTarget = addTouchTarget(child, idBitsToAssign);

alreadyDispatchedToNewTouchTarget = true;

break;

}

ev.setTargetAccessibilityFocus(false);

}

if (preorderedList != null) preorderedList.clear();

}

if (newTouchTarget == null && mFirstTouchTarget != null) {

newTouchTarget = mFirstTouchTarget;

while (newTouchTarget.next != null) {

newTouchTarget = newTouchTarget.next;

}

newTouchTarget.pointerIdBits |= idBitsToAssign;

}

}

}

|

寻找子 View 进行分发事件的方法就是遍历子 View,有这样两个条件:

1

2

3

4

5

6

|

if (!canViewReceivePointerEvents(child)

|| !isTransformedTouchPointInView(x, y, child, null)) {

ev.setTargetAccessibilityFocus(false);

continue;

}

|

这两个条件如果同时满足,则将事件分发给子 View。

接着会调用 dispatchTransformedTouchEvent 方法,可以猜到这个方法中肯定做了事件分发的操作。

如果这个方法返回 true,表示子 View 消费了事件,则会在 addTouchTarget 方法中设置 mFirstTouchTarget ,后续事件(ACTION_MOVE、ACTION_UP)分发时会直接将事件分发给 mFirstTouchTarget 指向的 View。

换句话说,如果子 View 没有消费 ACTION_DOWN 事件,mFirstTouchTarget 就会为 null,也就不会接收其他 ACTION_MOVE、ACTION_UP 等事件,如下代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

| if (mFirstTouchTarget == null) {

handled = dispatchTransformedTouchEvent(ev, canceled, null,

TouchTarget.ALL_POINTER_IDS);

} else {

TouchTarget predecessor = null;

TouchTarget target = mFirstTouchTarget;

while (target != null) {

final TouchTarget next = target.next;

if (alreadyDispatchedToNewTouchTarget && target == newTouchTarget) {

handled = true;

} else {

final boolean cancelChild = resetCancelNextUpFlag(target.child)

|| intercepted;

if (dispatchTransformedTouchEvent(ev, cancelChild,

target.child, target.pointerIdBits)) {

handled = true;

}

if (cancelChild) {

if (predecessor == null) {

mFirstTouchTarget = next;

} else {

predecessor.next = next;

}

target.recycle();

target = next;

continue;

}

}

predecessor = target;

target = next;

}

}

|

3、事件分发

dispatchTransformedTouchEvent 的伪代码如下:

1

2

3

4

5

| if (child == null) {

handled = super.dispatchTouchEvent(event);

} else {

handled = child.dispatchTouchEvent(event);

}

|

如果不存在子 View,ViewGroup 会调用父类 View 的 dispatchTouchEvent 方法,再调用 onTouchEvent 方法处理事件。

如果存在子 View ,将事件分发给子 View 的 dispatchTouchEvent,子 View 如果是 ViewGroup,则会调用 ViewGroup.dispatchTouchEvent,进行拦截检测、寻找子 View、分发事件操作。

View 对事件的分发流程

View.dispatchTouchEvent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

| public boolean dispatchTouchEvent(MotionEvent event) {

...

final int actionMasked = event.getActionMasked();

if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN) {

stopNestedScroll();

}

if (onFilterTouchEventForSecurity(event)) {

ListenerInfo li = mListenerInfo;

if (li != null && li.mOnTouchListener != null

&& (mViewFlags & ENABLED_MASK) == ENABLED

&& li.mOnTouchListener.onTouch(this, event)) {

result = true;

}

if (!result && onTouchEvent(event)) {

result = true;

}

}

if (!result && mInputEventConsistencyVerifier != null) {

mInputEventConsistencyVerifier.onUnhandledEvent(event, 0);

}

if (actionMasked == MotionEvent.ACTION_UP ||

actionMasked == MotionEvent.ACTION_CANCEL ||

(actionMasked == MotionEvent.ACTION_DOWN && !result)) {

stopNestedScroll();

}

return result;

}

|

如果存在 OnTouchListener,且视图状态为 ENABLED 时,调用onTouch 方法,onTouch 方法会优先处理事件。

如果 onTouch 方法返回 true,表示已经消费了事件,也就不再执行 onTouchEvent 。否则, onTouchEvent 处理事件,返回 true,消费事件,否则不处理事件。

View.onTouchEvent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

| public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {

final float x = event.getX();

final float y = event.getY();

final int viewFlags = mViewFlags;

if ((viewFlags & ENABLED_MASK) == DISABLED) {

if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP && (mPrivateFlags & PFLAG_PRESSED) != 0) {

setPressed(false);

}

return (((viewFlags & CLICKABLE) == CLICKABLE ||

(viewFlags & LONG_CLICKABLE) == LONG_CLICKABLE));

}

if (mTouchDelegate != null) {

if (mTouchDelegate.onTouchEvent(event)) {

return true;

}

}

if (((viewFlags & CLICKABLE) == CLICKABLE ||

(viewFlags & LONG_CLICKABLE) == LONG_CLICKABLE)) {

switch (event.getAction()) {

case MotionEvent.ACTION_UP:

boolean prepressed = (mPrivateFlags & PFLAG_PREPRESSED) != 0;

if ((mPrivateFlags & PFLAG_PRESSED) != 0 || prepressed) {

boolean focusTaken = false;

if (isFocusable() && isFocusableInTouchMode() && !isFocused()) {

focusTaken = requestFocus();

}

if (prepressed) {

setPressed(true, x, y);

}

if (!mHasPerformedLongPress) {

removeLongPressCallback();

if (!focusTaken) {

if (mPerformClick == null) {

mPerformClick = new PerformClick();

}

if (!post(mPerformClick)) {

performClick();

}

}

}

if (mUnsetPressedState == null) {

mUnsetPressedState = new UnsetPressedState();

}

if (prepressed) {

postDelayed(mUnsetPressedState,

ViewConfiguration.getPressedStateDuration());

} else if (!post(mUnsetPressedState)) {

mUnsetPressedState.run();

}

removeTapCallback();

}

break;

case MotionEvent.ACTION_DOWN:

mHasPerformedLongPress = false;

if (performButtonActionOnTouchDown(event)) {

break;

}

boolean isInScrollingContainer = isInScrollingContainer();

if (isInScrollingContainer) {

mPrivateFlags |= PFLAG_PREPRESSED;

if (mPendingCheckForTap == null) {

mPendingCheckForTap = new CheckForTap();

}

mPendingCheckForTap.x = event.getX();

mPendingCheckForTap.y = event.getY();

postDelayed(mPendingCheckForTap, ViewConfiguration.getTapTimeout());

} else {

setPressed(true, x, y);

checkForLongClick(0);

}

break;

case MotionEvent.ACTION_CANCEL:

setPressed(false);

removeTapCallback();

removeLongPressCallback();

break;

case MotionEvent.ACTION_MOVE:

drawableHotspotChanged(x, y);

if (!pointInView(x, y, mTouchSlop)) {

removeTapCallback();

if ((mPrivateFlags & PFLAG_PRESSED) != 0) {

removeLongPressCallback();

setPressed(false);

}

}

break;

}

return true;

}

return false;

}

|

只要 view 是可点击或可长按,则消费该事件。

长按事件是在 ACTION_DOWN 事件中检测,单击事件需要两个事件 ACTION_DOWN、ACTION_UP 才能触发。

与 View 相关的各个方法调用顺序应该是这样的:

onTouchListener > onTouchEvent > onLongClickListener > onClickListener

总结

结合源码和事件分发示意图,对事件分发机制总结一下:

1、事件在从 Activity 的 dispatchTouchEvent 往下分发,如果没有 View 消费事件,事件最后会回到 Activity 的 onTouchEvent 方法处理。

2、ViewGroup 可以对事件进行拦截,拦截后事件不再往子 View 分发,交由发生拦截操作的 ViewGroup 的 onTouchEvent 处理。

3、子 View 可以调用 requestDisallowInterceptTouchEvent 方法进行设置,从而阻止父 ViewGroup 的 onInterceptTouchEvent 拦截事件。

4、如果 View 没有消费 ACTION_DOWN 事件,则之后的 ACTION_MOVE 等事件都不会再接收。

5、只要 View 是可点击或者可长按的,则消费该事件。

6、如果当前正在处理的事件被上层拦截,会收到一个 ACTION_CANCEL,后续事件不会再传递过来。

参考